| 2013 房総 |

|

|

スッキリと晴れた空の下、砂嘴の向こうに小島。 |

|

まだ季節が早く、海水浴客の姿はありません。 |

|

やってきたのは館山の沖ノ島。

関東大震災で隆起して陸続きになったと言われます。 |

|

外海に面しているため海はひじょうに綺麗。 |

|

様々な小魚その他がウヨウヨいます。 |

|

島は一面の森になっており、真ん中辺りには小さなお社。 |

|

海に面して宇賀神は珍しいかも。 |

|

暖地性の森林とかで巨木が聳えます。 |

|

タムロンの17-50mmは明るいと異様にシャープですね〜。 |

|

ここにもまた房総ゴリゴリ系の遺構が。 |

|

戦時中にトーチカとして作られた穴のようです。 |

|

続いて赤山地下壕に行こうと思いましたが、時間が早すぎるので房総随一の珍湯として有名な正木温泉へ。 |

|

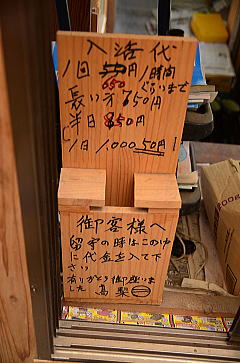

いきなり手作り感バクハツの料金箱。

「1時間くらいまで」っちゅうアバウトさもGood!

100円値上げしたんですね。 |

|

お湯がまだ沸いてないんでちょっと休んでて、と通された休憩室。 |

|

山本譲二が好きなんですな(笑)。 |

|

・・・・・・あ、こっちにも! |

|

でもナンノもあったりする(笑)。

何年前のやろ? |

|

自分の実家に帰って来たみたいな感じ、とのことでした。 |

|

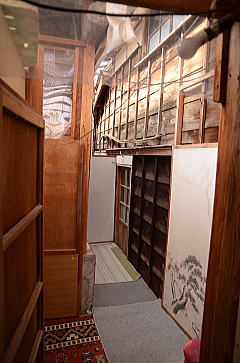

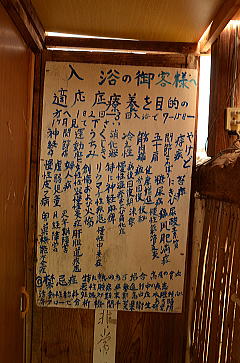

その休憩室に隣接して浴室があるのですが、これが一筋縄ではいかないややこしさ。 |

|

男湯。

|

|

建物と建物間の隙間みたいなところからいろんな建材を使ってかなり強引に拡張させたような構造、とでも言えば伝わるでしょうか。 |

|

ちょっとお札屋敷になりそうな予感が・・・・・・。 |

|

屋根はこぉいった設備のマストアイテム・塩ビ波板。 |

|

待つことおよそ20分、湯が沸いたってコトで脱ぎ方開始。

男湯の方は沸騰しちゃったんで、女湯にいっしょに入ってくださいとのことです。 |

|

それにしても狭い!

10mmで撮ってこれですよ。 |

|

浴室の狭さもナカナカのもんです。 |

|

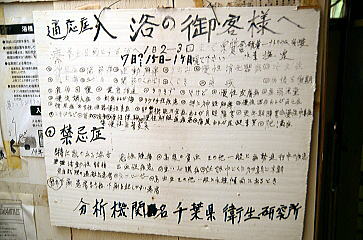

この「髪の毛を括る」っちゅうのが出撃体制らしい(笑)。 |

|

4等身に写ってしまった!

恐るべし10mm!(笑) |

|

外はボイラーがあるだけでした。 |

|

3人も入れば一杯の浴槽が分かります。 |

|

これらは全部、ここの御主人の手作りだそうです。 |

|

お湯は房総特有のヨードを大量に含む黒湯。

濃さはフツーくらい。 |

|

天井の高さも大体これで見当が付きますね。 |

|

そうそう、この浴室の特色として、「浴室入口が異様に狭い」というのがあります(笑)。 |

|

何はともあれ随分暖まりましたのでそろそろ上がることにします。 |

|

保温用のバスマットも元通り並べて |

|

・・・・・・何を威張ってんだぁ!?(笑) |

|

この「キテる感じ」がたまりませんね〜。 |

|

「房総最強の珍湯」の呼び名に恥じない素晴らしい鉱泉でした。 |

|

左側が休憩室、右が居間で、真ん中のワケ分からないのが浴室への通路。 |

|

そうこうしてるうちにオープンの時間となったので、赤山地下壕へ。

200円払ってカリメロみたいなドカヘルを手渡されます。 |

|

その謂れが書かれた看板。

そんなに歴史のあるものではなく、太平洋戦争末期、突貫工事で掘られたらしい。 |

|

内部は松代大本営なんかと同様、縦横にトンネルが走っています。 |

|

実はここで大問題発覚。

外付けストロボの電池が切れちゃってました。オマケに予備の乾電池も忘れて来てるし・・・・・・。 |

|

ちなみに、ごく短期間とはいえ実際ここは指令本部として使われてたようです。 |

|

ひ、紐が取れん!! |

|

北上して那古観音へ。 |

|

まぁ、何てことない寺ですね。 |

|

狭い境内にコンパクトに並ぶ堂宇。 |

|

裏山に登れるみたいなんで行ってみることにします。 |

|

ここも沖ノ島同様、暖地性の森になっていて同じような木が生い茂ってます。 |

|

ロケーションはいいんですが、如何せん人が多い。 |

|

てっぺんに着くとススキの向こうに海が見えました。 |

|

何だかこの前の震災で仏像の首がもげたんで、修理のために寄付してくださいとかなんとか・・・・・・。 |

|

まぁ、もう少し静かな平日に訪問したいもんです。 |

|

以前も来たことのある崖観音に。 |

|

ここも休日とあって意外に沢山の人出・・・・・・っちゅうてもさっきのトコよりは閑散としてましたが。 |

|

懸崖造りの建物は中華街みたいに真っ赤。 |

|

あんなに晴れてたのがかなり曇ってきました。

ま、再訪なんでサラッと次のトコへ。 |

|

魚貝系というこれまであまりなかったジャンルで、国内の爆盛界(あるんかいな?そんなん、笑)を震撼させる「ばんや」。 |

|

時間も昼時ってコトで超満員。 |

|

しかし、運ばれてる料理見ると、到底二人で食える量ではありません・・・・・・っちゅうか途中で飽きそう。 |

|

席に案内されて待つことしばし。 |

|

刺身なんてパックで持って帰ったら危ないんとちゃいます? |

|

私はメニューの中で最も量が少なそうだった海鮮チラシを選択。 |

|

いや〜、最近爆食するとヨメがうるさいんですよ・・・・・・。 |

|

ヨメはサバの唐揚げあんかけに定食セット。 |

|

ほぼサバ半身分で、これもかなりの結構なボリューム。ご飯がまた多いんだわ・・・・・・結局半分くらい私が手伝うことになりました。

この「ばんや」、行くなら4人以上のグループをお勧めします。 |

|

干物を何種類か買って次の目的地へ。 |

|

ここも再訪の燈籠坂大師に到着。 |

|

切り通しトンネルの迫力は何度見ても凄い。

ほとんど今は通行ないとはいえ、現役の道路と言うのも凄い。 |

|

戦前、まだ国道が整備されない頃はここをバスが通ってたそうです。 |

|

上に到着しましたが、曇天でメチャクチャ眠い絵になってしまいました。

|

|

でも、ここも何か好きなスポットだなぁ〜。

|

|

快晴の日にまた行こ〜っと。 |

|

続いては岩見堂やぐら。

以前訪問の岩谷堂から比較的近いトコにあります。 |

|

摩耗し、苔むした石段を上がって行くと・・・・・・ |

|

・・・・・・ありました。 |

|

かなり深い岩窟にスッポリ収まるようにお堂があります。

内部はかなり広く、ちょっとした座敷くらいありました。 |

|

墳墓っちゅうよりは、村はずれのお籠り堂として、あるいは秘密の賭場や交歓の場として機能してきたのではないかと思います。

今の我々からは想像できませんが、近世までの日本ではもっと聖と俗、禁欲と淫蕩、生と性と死は表裏一体でないまぜのものだったのです。 |

|

さらに北上して、有名な割に誰も行かないココ・・・・・・ |

|

・・・・・・東京湾観音。

実は先日何かで、ここは意外に商売気がないって話を読んだのを想い出したのでした。 |

|

終わってしまった感の横溢する土産物屋兼食堂。

食堂の方は廃業しちゃってました。 |

|

中心部にこのように仏像の飾られた螺旋階段をグルグル上ると・・・・・・ |

|

一気に景色が広がります。

見えるのは東京湾最後の秘境と言われる磯根崎。 |

|

まぁ、今となってはマイナー極まりない東京湾観音ですが、それでも休日とあってポツポツ人が訪れています。 |

|

この真っ白感、意外にシチュエーションとしては良いかも知れません。 |

|

内部はどうにも暗いわ抹香臭いわ安っぽいわ、ですけど(笑)。 |

|

完成はオリンピックも間近の昭和36年。

大工事だったことが分かります。

ちなみに、この途中のトンネルの中で3回クラクションを鳴らすとオバケが出る・・・・・・な〜んて言われてましたが、今はそのトンネルも無くなりました。 |

|

上から見えた磯根崎に到着。

こ、これは・・・・・・!?かの有名な「廃道ループ橋」の入口ぢゃあ〜りまおんせん! |

|

ビンゴ!!

探検しようと思いましたが猛烈な藪とぬかるみに断念。 |

|

ここ磯根崎は可憐なハマヒルガオの群生で有名。 |

|

しかし砂浜自体はいろんな漂着物が散乱。 |

|

岬の先の方に行ってみます。

かつてここは海水浴場だったのが、崖が危険ってコトで廃止されたようです。 |

|

たしかに落石だらけ。 |

|

先っぽから南も砂浜が伸びてます。 |

|

実はここ、所謂「ゲイビーチ」としても一部に有名だったりします。

ナカナカみなさん場所探しに苦労されてるようで・・・・・・。 |

|

それにしてもこの崖の地層は、これまで見た房総各地の中でも特色ありますね。 |

|

しっかしこんなん落ちてきたら一たまりもありませんわ。 |

|

大分陽も傾いてきました。 |

|

西日の海岸をアンダーに撮るのは好きだな〜。 |

|

海岸から蟻の行列が延々と続いているのを発見。10m20mどころか計るのもイヤになるくらい延々と一心不乱に陸を目指しています。

何となくまた大きな地震来るんぢゃないのかな?などと不安に駆られつつ家路につきました。 |

----Asylum in Silence----秘湯 露天 混浴から野宿 キャンプ プログレ パンク オルタナ ノイズまで

Copyright(C) REWSPROV All Rights Reserved |

|

|