| 2011 足利 |

|

|

北関東自動車道が全通して、栃木・群馬の山の縁あたりの足がかりが良くなったので、以前から注目してたスポットに出かけてみることにしました。

ちなみに今回から一眼に移行した関係で、長辺が360ピクセルに大きくなっています。 |

|

まず向かったのは、古代の巨石信仰の名残と言われる、足利の奥の名草巨石群です。 |

|

まだ朝早い山道には誰もいません・・・・・・ん!?黄金の川だと!? |

|

たしかにキラキラはしてますけど・・・・・・単なる雲母片やんか!

「愚者の金」と呼ばれるパイライトですらありません。 |

|

周囲は鬱蒼とした森になってます。 |

|

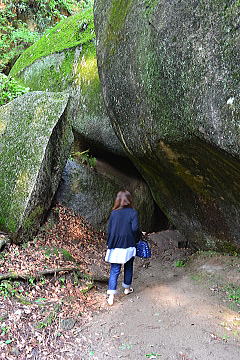

歩くことおよそ15分、ようやく入口にやって来ました。 |

|

結構しんどかったりするんだな、これが。

まぁ、息が上がってるのは運動不足な私の方だけだったりしますが(笑)。 |

|

さっそくいわれ付きの巨岩が巨岩登場。

巨岩系には良く登場する怪力の代名詞、弁慶さんです。 |

|

人の背ほどの岩が見事に真っ二つに割れています。

上には注連縄が巻かれてありました. |

|

後ろから見たところ。

要は節理に沿って割れただけなんでしょうけど、そんな野暮は言っちゃいけませんな。 |

|

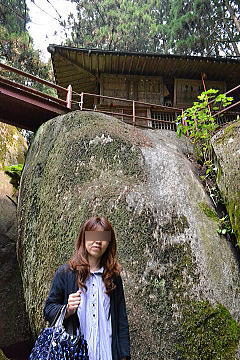

さらに登ると、いよいよ有名な岩の上に建てられた拝殿が見えて来ました。 |

|

到着しました。

名草弁財天こと厳島神社の全景。左は「御供岩」と言って10mくらいの高さがあります。 |

|

一眼に慣れるって目的もあるので、ボケ味の練習も。

暗いキットレンズで明るさが少ないとこれくらいが限界ですね。 |

|

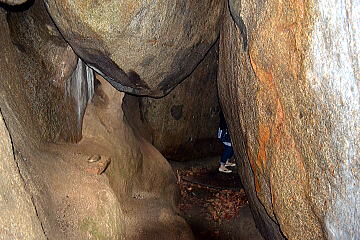

御供岩の下は空洞になっており、胎内くぐりができるようになってます。 |

|

さっそく突入!

左側の岩もスッパリ割れてることが分かりますね。 |

|

そんなに距離はありません。 |

|

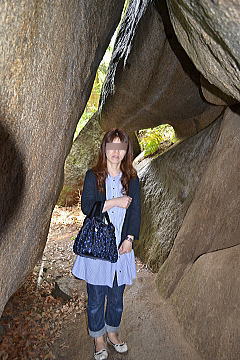

入口方向を望む。

レンズに長さがある分、ストロボ焚くとケラレが入るんですよね〜。一眼の醍醐味はやはり、極力ストロボを使わないことなんでしょうか・・・・・・。 |

|

隙間のようなところから這い出して来ると・・・・・・ |

|

正面にはこれまた巨岩。

上部は小さな滝となっています。どうやらこれは演出のために人工的に拵えたもののよう。

ちなみにこれは広角で下からあおる練習だったりする(笑)。 |

|

拝殿直下までやって来ました。

実に巧みな演出です。 |

|

朝日の当たる御供岩。

何となく昔の人がこぉゆうのに神々しさを感じたのが分かったような気がしました。 |

|

何らかの祭祀の場であったものが、後代に至って神道の枠組みに取り込まれてったのかな?と思えました。 |

|

拝殿からは御供岩の上に渡る橋がかかってます。

このアングルからの写真はネット上でもけっこう良く見かけます。 |

|

下から見上げると相当の高さであることがご理解いただけるかと思います。 |

|

もう一度全景を収めて次のポイントに。 |

|

実は山中にもう一ヶ所同じような所があります。

厳密にはそちらが巨石群と呼ばれるのですが、ここでは便宜上、どっちも巨石群としてます。 |

|

神社からさらに2〜300m上がると到着。

窪地状になったところに巨岩がゴロゴロと折り重なっています。それだけっちゃそれだけなんですけど・・・・・・。 |

|

ここも人っ子一人いません。

苔蒸した巨岩と森の緑、森閑とした世界が広がっていました。 |

|

祭祀の場と言うよりは、ここは石切場だったのではないでしょうか。 |

|

なぜなら、割るための楔を打ち込む穴を空けた岩なんかがそのまま残ってたりしますし。 |

|

どこまで有名かは定かではありませんが、取り敢えず有名な「石割楓」。 |

|

楓が根を張って成長するうちに岩を割っちゃったワケですね。 |

|

これも人工的に切り出されたっぽい雰囲気です。 |

|

だいぶ日が高くなって明るくなってきました。 |

|

下の岩に絶妙なバランスで乗っかるのは・・・・・・ |

|

・・・・・・「御船岩」

片隅にはウサギか何かの骨が転がっていました。それだけ滅多に人が来ないところなのでしょう。 |

|

今回は「Pモード」中心に撮ってますが、やはりどんなにテクノロジーが進歩しても、光量がシッカリないとむつかしいですね。 |

|

それでもチラホラやって来始めた見物客とすれ違いながら、次のポイントを目指すことにします。 |

|

休日でこんな調子だから、平日なんてもっと寂れてるんでしょう。 |

|

入口付近には、脱力観光・B級スポットの匂いがプンプンする遊具が打ち棄てられてありました。 |

|

昔はそれでもそれなりに賑わったのかも知れません。 |

|

続いてやって来たのは、停めたクルマが転ぶのではないかっちゅうくらい異常に斜めった駐車場。 |

|

「関東の高野山」とも称される行道山浄因寺です。 |

|

実は先ほどの名草からは尾根伝いのハイキングコースで来ることもできます。 |

|

長く急な石段に「また登るの〜!?」とか言ってます。 |

|

ここの特徴は、とにかく石仏があちこちにあること。 |

|

杉林の中を参道の石段はなおも延々と続いています。 |

|

境内案内図。

ここには最近岩同様にハマッてる、懸崖造の建物があるのです。 |

|

それはともかく高野山はもっと賑やかな印象だったんですけど・・・・・・。 |

|

お堂の中にはズラッと同じ意匠の地蔵軍団。 |

|

おそらく、奉納とか寄進によって石仏1体建立サービスとかあったんぢゃないでしょうか? |

|

分かりにくいですけど、一面に石仏です。 |

|

ようやく山門に到着。

何か朝と夜は犬を放し飼いにしてますとか物騒なことを書いてある。 |

|

それでも石段は続きます。 |

|

ずいぶん古いものに見えますが、実際は昭和なんてのもありました。 |

|

第2の山門到着。

いい加減疲れて来ました。 |

|

・・・・・・と、急に平らな所に出たと思ったら、 |

|

ようやく到着。

え!?高野山はどうなってん!?と言いたくなるような小さな寺でした。 |

|

ここも休日だと言うのに人の姿はほとんどありません。 |

|

さて、目当てのブツはこれ、「清心亭」。

巨岩の上に跨るようにして懸崖造の庵が乗っかってます。 |

|

え〜っ!立入禁止かよ! |

|

かつて葛飾北斎が諸国名橋奇覧で「足利行道山・くものかけはし」として描いた橋がこれ。 |

|

・・・・・・言っちゃっていいっすか?言っちゃって。 |

|

ぶっちゃけ、いくらなんでもちょっと誇張が過ぎやしませんかい?北斎さんよぉ!?(笑) |

|

多くの文人墨客に愛された証拠か、茶筅塚なるものがありました。

まぁ、来た人はかなりガッカリしたと思いますけど(笑)。 |

|

戻ろうとすると「寝釈迦」の案内があります。 |

|

これまでよりさらに急な石段を上って行きます。 |

|

振り返ると先ほどの清心亭が遠望されました。

紅葉の季節はきっと素晴らしいでしょう。 |

|

それにしても、もう単なる山道ですね。 |

|

時折、ハイキング客が下って来たりします。 |

|

途中、平らになったポイントで一服してさらに登って行きます。 |

|

すると急に眺望が開けて頂上に着きました。寝釈迦もいます・・・・・・が、小っちぇ〜!!

どれくらい小さいか、っちゅうと・・・・・・。 |

|

・・・・・・これくらい小さい!(笑) |

|

通常巨大に作られるのが一般的な寝釈迦・・・・・・・正しくは涅槃仏でここまで小さいのは却って珍しいかも知れません。 |

|

でも何かこれはこれでおもろいなぁ、と思いました。 |

|

夕方になると放し飼いになると言う犬がワンワン吠えまくっています。 |

|

行道山浄因寺、なんとも地味なお寺でした。

しかし、こういう地味さは好きだったりします。 |

|

ここでマクロ撮影の練習(笑)。

キットレンズでは、もっと思い切って近寄らんといい感じにボケませんね。 |

|

一路山を下って到着したのは、すぐ近くに渡良瀬川の堤防を望む何の変哲もない住宅街。 |

|

そんな一角に・・・・・・ |

|

バイクや車が多数停まる1軒のボロボロの建物。 |

|

B級グルメで近年急速に脚光を浴びる「足利のイモ入り焼きそば」、その元祖と言われる「藤生」です。

ちなみに左側で手伝ってるのは常連のお客さんでした。 |

|

焼きそば大好きなヨメとしてはこれは外せません。 |

|

凄まじく狭く、古く、雑然とした厨房ではバーサンが焼きそば制作中。 |

|

先客のバイク集団の分がそろそろ出来上がろうとしています。 |

|

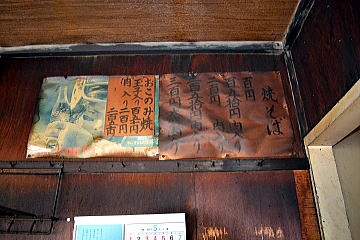

いつの時代か良く分からない値段表。

といっても現在の値段も恐ろしく安く、肉・玉子・イモ入りで340円でした。 |

|

表の方から見た厨房。

もうゴタゴタで何が何だか分かりません。衛生とか不衛生とか、そんなんは遙か昔に超越してしまったリアル感が溢れてます。 |

|

とは申せ、いささか笑いが引き攣ってたりしますが(笑)。 |

|

蒸かしたイモを剥くのはジーサンの仕事。

隣接する自宅から笊に入れて持って来ました。 |

|

完成!ここまでの所要時間およそ40分と恐ろしくマイペース。

お持ち帰りにはしなかったはずですが、いつの間にかお持ち帰りになっちゃってました(笑)。 |

|

仕方なく渡良瀬川の堤防の上で食べることにします。 |

|

隣には立派な地蔵。 |

|

そして背後に見えるこの工場こそが、足利一円の焼きそば文化を支える「月星ソース」。 |

|

完食!!

味の方は・・・・・・って、焼きそばは本来、ガキの小遣いで食べるモンなんだ、ってことを想い出させてくれる懐かしい味でした。

|

|

天気は急速に下り坂に向かっています。

段取り良く回らねば。 |

|

そうして到着したのがココ。 |

|

本邦随一の美人弁天(笑)。

ブスにでも美人証明書を発行してくれることで有名。オトコにもくれます。 |

|

真新しい弁天堂には思いっきり神仏習合な御本尊。 |

|

その左右には「なで弁天」。改善ポイントを撫でろ、っちゅうワケですね。

----胸やろ!?

----いや〜、そんなん肩凝るだけやし、絶対太腿やわ! |

|

肝心の本殿の方はいささか忘れられた存在になってます。 |

|

そして驚くべきは社務所。

近所の年寄りがウジャウジャ。商魂たくましくいろんな御守を勧められました。 |

|

何だかんだでけっこう乗せられて買ってしまった・・・・・・。 |

|

一種の町おこしでやってるんだと思います。

ちなみにものすごくしっかりしたホームページがあってオンラインで拝めたりする(笑)。 |

リンクしてます |

|

これがまるで公民館のような社務所。

昨今、無住の寺や神社が増えてますけど、こんな風にして行くのはいいことではないでしょうか。 |

|

本日、最後の目的地に到着。

いよいよ空模様が怪しくなってなってきました。 |

|

屋台に人だかりがしています。 |

|

裏は小さな神社。 |

|

屋台を後ろから見たところ。

境内の一部を占拠してることが良く分かります。 |

|

これこそが創業80年、「岡田のパンヂュウ」。

夫婦の恐ろしく息の合った動きは見ていて飽きません。 |

|

この紫のトゲトゲしたガラス、昔の茶箪笥とか水屋でありましたよね〜。 |

|

1個30円也。30個買っても900円と実に実直な商売です。

この後、実はとある温泉の前まで行ったのですが、まぁ敢えて入ることもなさそうなのでパスしてそのまま東京に戻りました。

パンヂュウは素朴な味でお土産にピッタリでした。 |

----Asylum in Silence----秘湯 露天 混浴から野宿 キャンプ プログレ パンク オルタナ ノイズまで

Copyright(C) REWSPROV All Rights Reserved |

|

|