| 虫取りの記憶 |

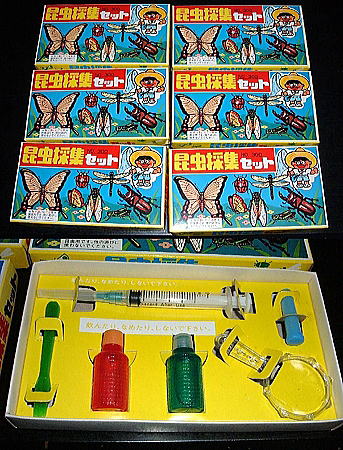

あ〜、これこれ、これですわ。もちょっといろいろ入ったキットもあったように思う。

|

| http://blogs.yahoo.co.jp/rock_type_music1より |

盛夏の頃を迎えた。

今や見事なまでに中年のいちサラリーマンとなったおれは、判で押したように毎日決まった時間に冷房の効いた電車に乗り、冷房の効いたオフィスで一日を過ごす。大震災以降、節電ブームが広がってそんなギンギンに冷やすことは減ったけれど、それでも異常なまでの暑さの炎天下で外をほっつき歩くよりはそらもう断然過ごしやすい。そう、外を歩くのは会社の往き帰りだけで、それもお天道様の上がる前に家を出て日没頃に戻って来るから、直射日光に晒されることが殆どない。だからたいして汗もかかない。

今はそんなんだけど、子供の頃は夏ともなれば汗かきまくって外で遊んでた。とりわけ小学校低学年の頃、夏になれば熱中したのは虫取りである。昆虫採集、なんてぇほど高尚なものではない。団地の外れには昔からの広大な里山や田圃が広がっており、溜め池も点在し、いろんな虫を捕まえることができたのである。カブトムシやクワガタを筆頭にトンボやチョウ、いろんな甲虫やバッタの類、水棲昆虫に至るまで大体なんでも棲息してたのだった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

公設市場の端っこにあった玩具店の店頭に並べられた「昆虫採集セット」には強く惹かれたものだ。水彩絵の具を一回り大きくしたくらいの、粗末だけど極彩色の箱に、何だか良く分からない赤いのと緑の2種類の液に注射器、ピンセット等が入ってるのである。200円前後だったような気がするが、当時は毎年毎年モノが値上がりしてた時代だから、いつ時点の価格であるか、記憶は定かでない。今なら注射器をポン中のオッサンに高く売り付けられるかも知れないな(笑)。

ともあれあとは今でもよく見かける、鮮やかな黄緑の樹脂製の虫籠や虫取り網があれば、ガキの虫取りイクイップメントはコンプリート。一式揃ったのだった。全部合わせても3〜400円でお釣りが来るくらいだったと思う。みんなそれらを買ってはちょっとした昆虫博士になった気分になれたのであった。まことに他愛無い、ガキのほんの一時のムーブメントである。

図鑑を読むと後ろの方に本格的な昆虫採集についての説明が載っている。玩具屋で見掛けるのとはずいぶん異なる、いかにも虫を傷つけなさそうな柔らかで目が細かく、ヒラヒラと長い網、おでんのコンニャクみたいな三角ケース、それに入れる専用の紙、コルクで蓋のできる殺虫瓶、虫ピン等々・・・・・・良く分からないマニアックな道具がたくさん紹介されている。ホルマリンが必要なんて書いてもあったっけ。

もちろんおれはそれはそれで知識としては覚えてしまったのだけど、全く食指は動かず、みんなと一緒の昆虫採集セットが欲しかった。だが子供の意思なぞまったくお構いなしに、プラレールの代わりにカツミのHOゲージ、ダイヤブロックの代わりにレゴを買ってくるような父親がそんなフツーで済ますワケがない。おれが最近みんなと虫取りに出掛けてることを知ると、たしか小学校2年の誕生日だったか、いきなり本格的な昆虫採集の道具を買ってきたのである。おそらくものすごい値段だったに違いない。

図鑑で見たものはすべてあった。輪っかの直径が大きくてふわふわの網、青っぽい銀色のブリキでできた三角ケース、様々な小物類・・・・・・なぜか植物採集の胴乱まであった。これもブリキでできてたと思う。虫籠はハツカネズミだって飼えるんぢゃねぇの?っちゅうくらいに大きなもので、鋼線を細かく編んであるからズッシリと重かった。

まるで着せ替え人形のように、おれは肩から両タスキに三角ケースと胴乱を掛けさせられ、右手に網、左手に籠を持たせられた。その姿は子供心にもいささか異様だった。こまっしゃくれた金持ちのガキというよりは、何だか密林を敗走する旧日本軍の惨めな兵隊に思えたのである。第一どれも金属製でムチャクチャに重いし、子供の体型にサイズが合ってない。しかし父親はニコニコと嬉しそうだ。ここはやはり歓喜に噎び、感謝せんといかんのだろう。正直その時もまた、何度もそれまでに味わったフクザツな気持ちになったのは言うまでもない。

今のおれならたちどころに分かる。そんなん有難迷惑以外の何物でもない。おれは別に昆虫学者になりたいワケでもなんでもなく、ただもう昆虫採集という行為を通して友達と一緒に野原を駆け回りたいだけだったのだ。そりゃぁなるほどそれらは浅薄な能書きの通り、「本格的」で「上等」な「ホンマモン」かも知れないけれど、一人だけみんなとは異なる、それも分不相応な道具を与えられた子供なんて、子供社会の中で重要な共通言語を剥奪されたに等しい存在ではないか。

案の定、友達の輪の中ではエラい浮いたことになってしまった。そりゃぁちょっとは羨ましがられもしたけれど、そこに揶揄がなかったかと言えば、かなりあったように思う。苦笑いを浮かべながらおれの気持ちは晴れなかった。むしろ居心地の悪さみたいなものが数段勝ってたのは言うまでもない。プラレール、ブロックに続き、昆虫採集に於いても、こうして親の降るような独り善がりの愛情(笑)でもっておれは、「みんなといっしょにやれる」っちゅう掛け替えのない機会を喪ったのだった。

結局、道具はナンボも使わないうちにお蔵入りになってしまった。虫籠だけはその後も使った記憶がある。とまれ、小学生の1年間は永く、そして移ろいは速いのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

それでもまだ救いだったのは、その後、より高度な技術が必要なカブトムシとクワガタ採集におれもみんなも興味が移行してったことだろう。これには上記の道具なんてまったく必要ない。だからヘンな遠慮なしに一緒になって遊べる。

綿に蜜を滲み込ませたものを拵えて、夕方に雑木林の中のとっておきのクヌギの木に仕掛けて、翌朝早くから再び出掛けてくのである。取るのも手で、強いて言うなら脚がもげないように注意しながら樹皮から引っぺがすだけである。技術とは木の選び方と、蜜を仕掛けるポイントにある。これがむつかしい。闇雲に塗ったってダメで、どうやら虫にも好き嫌いや習慣性があるらしく、集まりやすいポイントがあるのだ。そういったのをみんなであーでもないこーでもないと考えるワケである。まぁ、団地住まいのみんなは殆ど当てずっぽうだったけど、昔からの地の村の子供たちの知識には括目するものがあった。

あるいは木の腐食した洞の中に棒状の2B弾(正確にはその後継のクラッカーだったと思うが、みんなそう呼んでた)を突っ込んで燻り出す、なんてこともやった。あまり奥まで突っ込むと破裂した際に虫まで傷つけるし、かといって中途半端な挿し込み方だと内部に煙が充満しない。また、洞もいろいろでカミキリムシばっかし出てきてガッカリするのから、ヒラタクワガタやオオクワガタが住み着いてるのまで、見た目だけでは判然としない。これはこれでナカナカ奥が深かった。

もう40年以上も前のことなのに、そうしてみんなでワイワイやって覚えたことって不思議と忘れないものだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ギチギチと凶暴なオニヤンマ。

なぜか産毛が生えてる方が珍重されたカブトムシ。

宝石のようなタマムシ。

あくまで優雅なアオスジアゲハやカラスアゲハ。

数だけはやたら取れるショウリョウバッタにトノサマバッタ。

鳴き声は喧しいけど見付けにくいクツワムシ。

あまりにザコで誰も追わないシオカラトンボ。

当時でももう滅多に見つからなかったミズスマシにゲンゴロウ、タガメ

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

実のところ、こうしてお膳立てが違うだけで中身は変わり映えしないストーリーのネタにはしたものの、今となってはルサンチマンが残ってるワケでもトラウマがあるワケでもない。肝心の虫取りの舞台となったあちこちの場所にしたって、その後造成が進んでスッカリ失われてしまったり、整備されて公園の一部になったりしてもう何の面影も残ってはいないのだ。

あれらの大層な道具類がその後どうなったかも知らない。最早どれもこれも遥か遠い記憶の中の点景だ。露出のトンだ写真のように、すべては夏の酷薄な白光の散乱の中に消失して行く・・・・・・。 |

どうにも前時代的な雰囲気の三角ケースと胴乱。ね!?ミリタリーグッズみたいでしょ?

|

| 2013.08.15 |

|

----Asylum in Silence----秘湯 露天 混浴から野宿 キャンプ プログレ パンク オルタナ ノイズまで

Copyright(C) REWSPROV All Rights Reserved |

|

|