| もしもヴァイオリンが弾けたなら |

この奇妙で愛嬌あふれるアルマジロ君も・・・・・・

・・・・・・哀れチャランゴの共鳴胴に

|

http://luthier.web.fc2.com/、http://wfscnet.tamu.edu/より

|

弦楽器は何だって好きだ。ギターとベースがちょこっと弾けるだけだけど。

さすがにちょっと沖縄の三線(蛇皮線)やアンデス民謡に欠かせないチャランゴとかは、材のアイテムがグロでキショク悪いな〜って思うけど、それでもタダでくれるんならもらう(・・・・・・って、チャランゴは最近アルマジロが捕獲禁止になったみたいで、ほとんどがマンドリンの裏みたいな普通の寄せ木のバックになった)。

ポリリズムだけが異様に発達し、メロディや和声が発達しなかったアフリカを除けば、大体まぁどこの国にだって、古来、弦楽器は存在するのではないだろうか。

何で好きかっちゅうたら、やっぱそりゃ音楽に興味を初めて持ったときに、ミュージシャンがギターやベースを抱えてたからだけど、やはり今まで続けることができたのは、容易に持ち運べて(だからウッドベースやハープはまったく欲しいと思わない)、立っても座っても弾けるお手軽さ、弾きながら歌えること、和音もメロディも一本で何とかなることに加えて、何とも不安定で不確実なことがあった。

ちゃんと押弦しないと音が途切れるし、押さえすぎるとピッチが狂う(フレットレスならともかく)。弦落ちといって、弦が指板からズレて落っこちることもある。弦のゲージ、ピックで弾くか指で弾くか、ブリッジ寄りかネック寄りで弾くか、弾き方の強弱で音質も変わる・・・・・・ま、単におれがヘタだから安定しないだけか(笑)

同じ音程でも、弦によって音色が異なるのも変っちゃ変だ。ギターで通常のチューニングだと1弦0フレットと、2弦5フレット、3弦9フレット、4弦14フレット、5弦19フレット、あれば6弦24フレットは、みんな同じ6弦0フレットより2オクターヴ高い「E(ミ)」である。でも全部音質は異なる。余談だが、クイーンのブライアン・メイは、太い弦のハイポジションという、通常あまり使われない部分で弾いたのを重ね録りして、あのストリングスのような分厚い音を作っていた。

ピッキングハーモニクス、なんてーのもよくよく考えると「不安定で不確実」の最たるものの一つだろう。ハーモニクスとは余分な倍音成分の含まれない純音のことだが、これはエレキでメチャクチャ歪ませて弾いたときに、2倍音や3倍音、あるいは5度の倍音を出させるワザだ。例えば3弦5フレットで「C(ド)」を弾くとき、弦の距離の真ん中あたりでピックを深く握って指の腹で弦に触れるようにエイヤ!と弾くと1オクターブ高い「ド」、1/3くらいのところでやると「G(ソ)」が鳴ったりする。自在にコントロールするのは至難の業で、偶発性のカタマリのようなモンだ。

もちろんおれは自在になどコントロールできないけれど、でも、このワザが大好きなので、やたら無意味にコキンコキンいわせたりする。

またちょっと脱線すると、これを一歩進めると「人工ハーモニクス」になる。要は押さえた弦長の真ん中あたりを指で軽く触れながら弾くと全ての音の1オクターヴ高いハーモニクスが出せる。不世出の天才ベーシスト、ジャコ・パストリアスはものすごい速いフレーズを全部これで弾き倒すなんちゅう超絶テクを繰り出したりしている。むちゃくちゃにスゴい。スゴいけどしかし、ピンポンパンポン、カン高い音なので、実はもはやベースの役目は果たしてなかったりもする(笑)。 |

人工ハーモニクスと言えばこの人。不世出の天才、J・パストリアス。晩年は悲惨やったけど・・・・・・

|

脱線しまくったな、何の話だったっけ?あ、「不安定で不確実」。そやそや。

不安定で不確実っちゃぁ、そもそもチューニングがすぐ狂う。絶対音感の優れた人だと、弾き始めて曲の最後にたどり着く前に、チューニングの狂いに耐えられなくなってキモチ悪くなるかも知れない。

ネックは普通、メイプルとかマホガニーといった「木」でできてる。一方、弦の張力は、というと数十キロとも言われるから、木がしなるのだ。いくら芯に補強の鉄の棒が入ってるとはいえ、持ちこたえれるわけがない。それに弾いてるうちに弦自体も延びてゆるむ。そうなりゃチューニングは落ちるに決まってる。

ダラダラともっぱらギター中心で書いたけど、これらはおよそあらゆる弦楽器が共通して抱える問題だ。そしてその「不安定で不確実」こそが、つまるところ「荒削りな生々しさ」の源のような気がする。だからおれは弦楽器が好きなのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

楽器ってものの歴史を考えると、音程の正確さ、音量の大きさ、確実で安定した発音に対する努力と苦闘の歴史だった。だってまぁ機械なのだから、高機能とイージーオペレーションに向って行くのは理の当然、ってモンだろう。鍵盤楽器(あるいは鉄琴や木琴も)は、まさにそのような考え方の元に生み出されたものだ。同時にその分、色んなものを諦めなくてはならなかったのも事実だ。ヴィブラートかけれるか?チョーキングできるか?タッチをピックで弾くほどに変えれるか?

その一方で、弦楽器は押弦する行為自体さえもが、チューニングの狂いの要因という、自己矛盾に近い欠点を抱えている。ある意味進化が極めて困難で、アバウトな楽器なんである。フレットだってそうだ。ありゃ〜、本当に正確なピッチを示してはいない。平均率を元に大体のキメうちで並んでいるだけなのだ。マトモにやるとなるとギザギザに波打ったフレットにしなくちゃならない。でも、そんなアホなことはやってられないので、ちょっとでも良くしようと未だに「バズフェイトンシステム」だとか「サークルフレッティング」なんて仕組みが登場してるのだろう。

・・・・・・ってーか、ギターなんてそもそもの歴史が実は浅い。あまたの楽器の中ではかなりの新参者である。クラシックギターなんちゅうても、現在の形に近いものができて二百数十年、金属弦のフォークギターが百年数十年、エレキが80年ほどだ。何をもって完成と言うのか、洗練と言うのか良く分からないけれど、明らかに他の楽器よりはまだまだ発展の余地を残した未完成なのだ。

何も未完成が正しい、と言ってるわけではない。往々にしてそのような扱いづらさを巧みに使いこなすことを無闇に称揚したり、神秘主義や秘事口伝の類が滑り込んでくることがあるが、実に何ともうっとおしい。

おれは未完成ゆえの「制御不能の暴発」が好きなだけなのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今、弦楽器としてはさらにプリミティブなヴァイオリンにとても興味がある。フレットもない。持ち方はヘンだ。ピチカートで弾いても詰まった音しか出ない。かといって弓でマトモな音出すのは一苦労だ。弦は4本あるのに、4和音が出せない。オマケに値段は高い・・・・・・あ、キクタニから出てるチャイナメイドの「STENTOR」なら、ハードケースや弓つきで3万円で一式買えるな。安いやんけ(笑)。

しかし、ギターなんかよりもさらにコンパクトだし、軽いし、音はビックリするほどデカい。これってかなり使えそうな気がする。壊れやすそうなのがいささか気になるけど。

300年も前のストラディバリウスが未だに現役で使われてることから、よくしたり顔で楽器として完成の域に達しているから、などと言われるが、おれは違うと思う。こんな使いにくい道具が何で完成なものか。そういえば言うにコト欠いて「ヴァイオリンは人間の声に一番近い」などと主張して、優位性を語ろうとするバカがおるなぁ。近い?それが何や?っちゅうねん。蟋蟀やクツワムシ、鈴虫といった秋の虫かていっしょやんか(笑)。

でも、そのあまりの不完全さに何とも惹かれてしまうのだ。エレキみたいにエフェクターバシバシつないだら多分、とんでもなく面白い音が出るだろう。

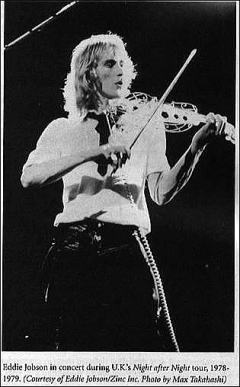

エディ・ジョブソンとかデヴィッド・クロスとか、ゼータクなことは申しません。たいへん失礼な例に出して実に実に申し訳ないけれど、昔、「CHE−SHIZU」のライヴで観た向井千恵さんの胡弓くらいに弾けたらいいんです。

あ〜、買っちゃおうかな、っと。 |

ロックバイオリニストとしてもキーボーディストとしても一流、なのに不思議と地味なE・ジョブソン

|

| 2006.11.10 |

|

----Asylum in Silence----秘湯 露天 混浴から野宿 キャンプ プログレ パンク オルタナ ノイズまで

Copyright(C) REWSPROV All Rights Reserved |

|

|